|

千年锈色耐人寻——古代铜锡铅合金锈蚀谜题 来源: 时间:2020-04-28

作者: 孙烈 吴世磊 中国科学院自然科学史研究所 “美丽的花纹是谁镌刻, 为她涂抹颜色, 青铜的光芒闪耀着, 刹那间将夜空刺破——” 这段唱词选自中国原创音乐剧《金沙》,一曲便带我们跨越千年。 要问这“青铜的光芒”是如何诞生,它的背后又有哪些故事? 请跟我一起回到人类文明的起点——青铜时代。 青铜——表里不一的奇珍 人类何时知道金属会生锈?应该是从认识铜就开始了,也就是大约公元前9千年左右[1]。经过了5~6千年的经验积累,从大约公元前3~4千年起,全球多个地区陆续冶炼出青铜合金。 这种铜与锡,或者铜与锡、铅的合金,与石材相比,兼具较理想的硬度、韧性与浇铸性能,因此适合锻打或铸造成型。青铜制成的器物逐渐取代了石器,成为人类生存与发展的重要物质基础。 以青铜冶铸工艺为突出代表的古代金属技术,被看作是“人类从蒙昧到文明的转折点”[2]。考古学家汤姆森 (C. J. Thomsen,1788~1865)最先注意到人类史上材料更替引发的文化演变的现象,并将这个时期命名为“青铜时代”。 青铜的主要成分是铜,铜在同时接触空气和水时,常温下就会生锈。古人想让铜不生锈,太难了。铜锡合金同样会生锈,而且以青绿色的锈最为常见,这一现象赋予了它一个色泽鲜明的名号——青铜。 杜甫说“恰有青铜三百钱”,这里的“青”只是锈色,可不是铜本来的颜色。也就是说,不论是中国国家博物馆的后母戊鼎(图1),还是希腊国家考古博物馆的宙斯(或波塞冬)塑像(图2),这些艺术品迷人的色泽,其实都来自外表的铜锈。

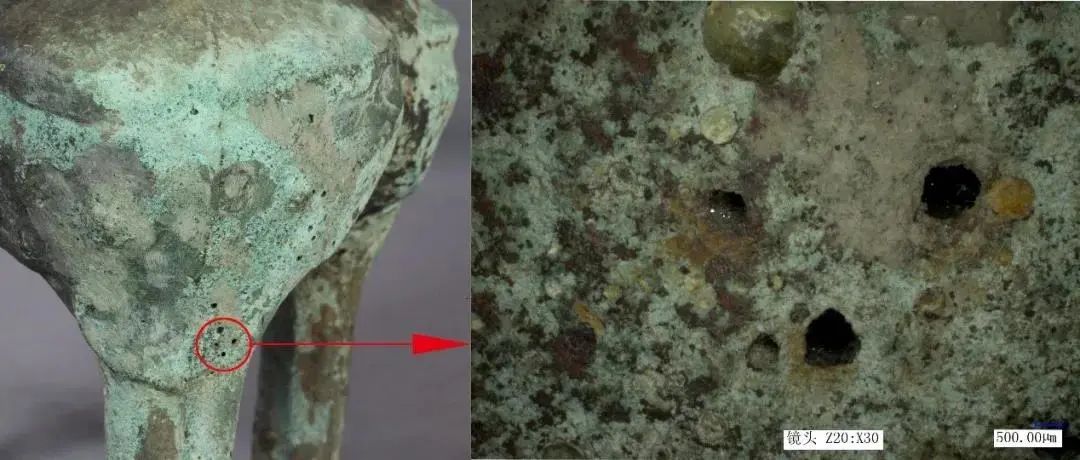

图1 后母戊鼎(图片来源:中国国家博物馆官网) 图2 宙斯(或波塞冬)塑像(图片来源:希腊国家考古博物馆 孙烈摄) 图2 宙斯(或波塞冬)塑像(图片来源:希腊国家考古博物馆 孙烈摄) 当然,金属被氧化,意味着原材料的成分、结构与性能也被改变了,因此生锈通常表现为显著的腐蚀效应(图3)。古希腊人将铜锈视为作品的毁坏,就是这个原因。

图3 青铜甗(yǎn)的锈蚀孔洞(图片来源:湖南省博物馆 苏荣誉、关晓武、孙烈、吴世磊摄) 可见,对于“表里不一”的青铜文物来说,保留锈色与减少锈蚀都不可少,真是两难。难在哪里呢? 生锈的原理好像并不复杂,但是许多遗存至今的青铜器却提醒了我们另一事实——我们迄今尚不能完全了解或控制铜锡铅合金的氧化反应及其结果。青铜器的成分、杂质与微观结构多种多样,埋藏或存放的环境复杂多变,再经过一千年以上的反应,有时会发生罕见的腐蚀现象,在当今非常先进的实验室中也很难模拟这个过程。 下面,我们从青铜的本来面目谈起,再看几个神奇有趣却令人困惑的锈蚀现象。

吉金——金光闪闪的青铜真容 青铜本身是金色的。按照能带理论铜锡合金对可见光谱的黄光波段有高反射率。而青铜器表面又会得到细致的打磨加工,光线反射到眼中,人就会感受到灿烂的金光。 我们今天仍可以看到距今2~3千年前的商周时期的许多举世无双的精美青铜器,其中很大一部分是举行高规格礼仪活动用的鼎(图4)、爵(图5)、钟(图6)、铙(图7)等礼器。这些器物在万众瞩目的“高光时刻”用来代表国家或贵族的身份地位,一个重要原因是它们拥有金光闪耀的外表(图8)。

图4 人面方鼎(图片来源:《三湘四水集萃:湖南出土商、西周青铜器展》) 图4 人面方鼎(图片来源:《三湘四水集萃:湖南出土商、西周青铜器展》)

图5 兽面纹爵(图片来源:《三湘四水集萃:湖南出土商、西周青铜器展》)

图6 曾侯乙编钟(图片来源:湖北省博物馆官网)

图7 云纹铙(图片来源:《三湘四水集萃:湖南出土商、西周青铜器展》)

图8 复制的甬钟(图片来源:中科院自然科学史研究所 关晓武摄) 古今中外,多数人都喜爱金色。在中国古文献中,“金”常常指的是青铜,而不是黄金。青铜也常被称为“吉金”,“吉”是“吉祥”,也有学者认为是“坚固”之义[3]。用吉金做礼器,自然能够得到广泛的接受与认可。 在不生锈的情况下,不同的青铜器颜色会有所差异,原因在于合金的比例。如果逐步提高铜锡合金中铜的含量,由于铜的电子跃迁能低于锡,合金的电子跃迁能随之降低,红光波段的反射率就会提高,于是合金的颜色将由金黄色逐渐变为玫瑰色,直至纯铜的赤红色。因此,纯度很高的铜又被古人称为“赤铜”。 中国人两千年前就能够调控合金的比例,并掌握了合金成分、性能和用途之间的关系。《礼记·考工记》记载了铜锡合金“六齐(jì)”的规律,当锡占从1/6到1/2之间的6个不同比例时,青铜可分别用以制作钟鼎、斧子、戈戟等6类不同的器物。 一般来说,锡的含量升高,合金的硬度则会增加,延展性变差。虽然从现代合金理论和实践来看,“六齐”的规律并不准确,但放在当时条件下,其科学性还是值得肯定的。借助现代的分析测试手段,研究者发现古代青铜的组分是比较复杂的,有铜锡合金(二元合金)、铜锡铅合金(三元合金)。古人有意将铅加入合金,主要是为了改善合金的浇铸性能。还有一些含砷、锌、锑等元素的青铜合金。三元合金、高合金青铜特别是高铅青铜,是中国青铜器的一大特色[4]。

铜锈——五花八门的腐蚀物 人们在博物馆看到的青铜器大多是青绿色,其实这主要是铜绿的颜色。铜绿的学名是碱式碳酸铜,化学式为Cu2(OH)2CO3,由铜与空气中的氧气、二氧化碳和水反应生成。 实验室制得的纯净铜绿,是一种浅绿色的单斜系结晶纤维状的团状物,或深绿色的粉状物。孔雀石的主要成分是天然铜绿(图9),常与其它含铜矿物共生。在自然环境中,铜生锈的速度不算慢。纽约的自由女神铜像,从最初的黄褐色到通体变绿,也就用了十几年的时间。

图9 孔雀石标本(图片来源:加拿大滑铁卢大学地球科学博物馆网站[5]) 铜绿的英文名不止一个。化学中常用的aerugo来自拉丁文,有被腐蚀的含义。“铜锈般的贪婪”在古罗马诗人贺拉斯(Horac,65 BC - 8 BC)的诗中应该吟诵成“haec animos aerugo et cura peculi”——我们大致可用汉语中的“铜臭(xiù)”一词来作注解。 铜绿的另一个写法是Verdigris,最初指的是古希腊青铜的颜色,它原意居然是“希腊的绿色”。在中国古代,铜绿被称作“铜青”。青有深绿色或浅蓝色的意思,比如青草、青山绿水。这个颜色区间可以用cyan表示,相当于汉语的蓝绿色。 很多语言都“混淆”了青、蓝、绿的叫法,这是一个有趣的语言学现象。可能因为人们在感官上无法准确区分波长为500nm左右的光。一般认为波长577~492nm之间是绿色,而492~455nm之间则是蓝色。即便现在,有人说自由女神像是绿色的,有人觉得应是蓝绿色,也有人说是绿蓝色,其实都没错。在颜色的日常称谓上,我们不能太苛求。 铜青,是锈蚀物,但可不是废物。它很早就被用作矿物颜料了。欧洲人用铜锈作油画的绿色颜料,但时间一长,碱式碳酸铜会分解生成黑色的氧化铜(CuO),画中的绿色也跟着变成棕色了,难怪后来被艺术家们淘汰。 中国古人对铜青却有不少妙用,例如把锈刮下来画眉毛,唐代人美其名曰“铜黛”。如果用它在囚徒的眼睛周边纹显眼的刺青,那就叫“黥(qíng)两眼”。 从化学性质来说,碱式碳酸铜不溶于冷水,却能在热水中分解,也能被酸溶解生成铜盐。铜锈与人体接触,会发生反应,刺激皮肤或粘膜,表现出弱毒性。人若误食,由于部分铜离子能与酶的氢硫基反应,则可能发生急性或慢性中毒。古人称之为“铜毒”,应该是见识到了它的危害。 在古人的观念里,锈也可入药。明代名医李时珍认为,铜青就是铜的精华。他在《本草纲目》中写得很清楚:“生熟铜皆有青,即是铜之精华……铜青则是铜器上绿色者,淘洗用之。” 西方人过去也拿铜锈做过药[6],还想到用醋酸腐蚀铜,这比李时珍的方法更容易得到锈。现在几乎没有人专门涂抹或服用绿锈了,不过在农药、杀菌剂和防腐剂中,它还是能派上用场。 前面说过,青铜的腐蚀机理是个复杂的科学问题,虽然在某些方面的解释上我们已经取得共识,但分歧也不少。笼统地说,在干燥的大气环境中,易发生表面氧化、硫化等化学腐蚀;在水、潮湿的空气或土壤中,易发生电化学腐蚀;在土壤和海洋环境中,存在生物腐蚀;膜电池、小孔腐蚀、晶间腐蚀和选择性腐蚀等理论常被用来解释其深层原因。 迷人的青铜器色彩几乎都来自于表面的铜锈。由于青铜本体合金成分的差异,及其所处环境的不同,铜锈的确有很多种:红色的赤铜矿(Cu2O)、黑色的黑铜矿(CuO)和灰铜矿(Cu2S)、靛蓝色的靛铜矿(CuS)、蓝色的蓝铜矿[2CuCO3·Cu(OH)2]和胆矾(CuSO4·5H2O)、绿色的孔雀石[CuCO3·Cu(OH)2]、灰白色的锡石(SnO2)、白色的氯化亚铜(CuCl)和碳酸铅(PbCO3)等,确实五花八门。 青铜器神秘莫测的色泽吸引了众多宋代的金石学家,赵希鹄就是其中的一位。他在鉴赏、把玩那些上古的铜器之余,很认真地总结了多种铜锈颜色的“变化规律”。特别是关于千年锈,他认为:“铜器入土千年,纯青如铺翠……铜器坠水千年,则纯绿色,而莹如玉。未及千年,绿而不莹。”显然,他注意到千年之久的铜锈有特别之处。 有些蚀绮丽多彩的锈蚀物,甚至被古人看作是“铜花”或“铜华”。唐代的李贺写下了“凄凄古血生铜花”,认为铜器上能生出红斑绿锈之花(图10),应是古人洒上鲜血的缘故。其实,这只是诗人的想象罢了。

图10 青铜耳杯(图片来源:《齐国故城遗址博物馆馆藏青铜器精品》) 真实的原因是,铜器处在空气、土壤、水和微生物等环境中,而铜合金与其所处环境中的多种物质发生了长期的反应,形成了层状或点状的腐蚀现象。 青铜锈蚀反应的产物究竟有多少,我们仍未搞清楚,但是这些五花八门的矿物颜料在一起,青铜器表面出现靛蓝、墨绿、暗红、黑灰、银白等五彩斑斓的颜色,还是大体可以理解的。 锈色——漆古、虎斑纹和菱形纹的面纱 青铜器有一个特殊种类——铜镜。其亦可称为青镜、铜片、铜照、铜鉴等,可实用,也可赏玩。用青铜做镜子,容易抛光得到镜面。“铸镜需青铜,青铜易磨拭”这句唐诗点明了铜镜的材质与工艺特点。 经过长期埋藏,等到铜镜出土的时候,有的表面光亮如漆,晶莹如玉,被称为漆古(图11)。其中有的漆黑发亮,是黑漆古;有的绿如碧玉,是绿漆古;还有的颜色斑斓,叫做花漆古,都深受收藏家和爱好者的追捧。

图11 神人神兽面像镜(图片来源:上海博物馆官网) 漆古是黑还是绿,取决于矿化层的颜色、透明度,以及腐蚀变质带的成分和形态。其实,漆古并非铜镜所独有,在一些高锡含量的兵器和工具的表面也有发现。 漆古到底是人工所为,还是自然生成?多数学者倾向于自然环境中腐蚀形成的解释。检测表明,铜镜的表面已被腐蚀得完全矿化层。铜镜一般含锡量较高,在长期埋藏中,表面富集的锡在含氧地表渗透水和腐植酸胶体溶液作用下被氧化,然后经历了水解、凝胶析出及脱水的繁复过程,最终形成了非晶态二氧化锡或纳米级微晶[7]。 也就是说,相当于大自然用千百年的时间,给铜镜做了复杂而微妙的表面处理。铜镜表面加工细致,各相成分均匀,光线经过微晶的反射与散射,最终呈现出半透光的视觉效果。目前,实验室还不能制备出与文物表面一致的漆古,它的形成机理尚不明确。 与漆古相似,虎斑纹也是一种颜色奇特的锈层。这是一种主要发现于古代兵器表面的白色、灰色或黑色的斑状规则纹饰,不可能完全由自然腐蚀形成(图12)。虎斑纹青铜器的本体成分多为高锡的铜锡合金,主要物相有铜-锡金属间化合物、铜锡合金相和二氧化锡。

图12 楚公戈(图片来源:湖南省博物馆 苏荣誉摄) 我们知道,锡是一种银白色的金属,而氧化锡(SnO2)多是白色或淡灰色。推想一下,如果青铜器表面被人为附着了锡或锡的氧化物,并“绘制”为规则纹饰,那么整体就会呈现出黄白相间的装饰效果。黄色是青铜本体本身的金黄色,白色源于锡或氧化锡,交相辉映,也会很漂亮。有研究者做了模拟实验,采用人工热镀锡方法,得到了近似于文物表面的效果。 虎斑纹青铜器被埋藏之后,灰白色的SnO2层较为稳定,而高锡青铜的区域会在土壤埋藏环境中腐蚀生成类似“漆古”的锈层,颜色也就转变为黑色。 不久前,我们用X射线荧光光谱法检测了一件西周时期的虎纹斑戈,发现黑色区域的铜含量明显高于绿色铜锈区域。看来,虎斑纹与“黑漆古”有着异曲同工之妙。 如果说漆古与虎斑纹的本质是锈,那么听说有些文物不生锈又是怎么回事呢?举一个最典型的例子——被誉为“天下第一剑”的越王勾践剑,它出土之时保存完好,剑刃明亮、锋利,金黄的青铜本色仍一目了然(图13)。实际上它的表面仍被氧化了,只是锈层很薄而已。不过,一件在地下埋藏了两千多年的金属器,重见天日时光亮如新,这着实让世人赞叹不已。

图13 越王勾践剑(图片来源:湖北省博物馆官网) 图13 越王勾践剑(图片来源:湖北省博物馆官网) 更引人注目的是,剑身满饰非常规则的黑色菱形纹。为了解开这一千古之谜,研究人员于1977年借助静电加速器,利用质子X射线荧光非真空分析技术,检测了该剑不同部位的元素及其含量,推测菱形纹可能是经硫化处理形成的。但是,这种解释的说服力仍很有限。

图14 吴王夫差矛(图片来源:湖北省博物馆官网) 有意思的是,越王与吴王这两个死对头,居然拥有技术风格非常相近的兵器。1983年,一具制作精良的吴王矛被发掘出土,表面同样都装饰着精美的菱形纹(图14)。这究竟是怎么形成的?大家对此看法不一。 有西方学者推测菱形纹就是在埋藏过程中形成的,而不少研究者坚持认为是人工腐蚀的结果。所谓人工腐蚀,就是有意而为之的主动腐蚀处理。有一种可能的方案是,先用天然植物酸或天然酸性盐腐蚀兵器表面,形成花纹,然后上釉封闭,作为保护层。 后来,研究者利用一小段菱形纹饰剑残片,想了很多办法做了各种检测:金相、X射线衍射、电子探针-波谱和扫描电子显微镜-能谱-电子背散射衍射等多种技术手段;还做了大量模拟实验:铸造成型法、表面激冷法、表层合金化工艺、擦渗工艺、热浸渗工艺、金属膏剂图层工艺等,这些都是古代工匠可能用的手段。 由此可知,此类纹饰的形成原因与“漆古”有相似之处,一些区域的表层为细晶结构,有较好的耐蚀性,保护了细晶区之下的铜剑本体不受腐蚀,而另一些区域氧化腐蚀严重,成为黑色的菱形线条。 菱形纹与自然形成的“漆古”不同的是,耐腐蚀的细晶层是人为形成的。古代高明的匠人可能先用含高锡合金粉末的膏剂涂抹兵器表面,接着刻划纹饰,然后入炉加热,最后做抛光处理。 两千年前匠师的本领也许真有这么强,或许古锈的神秘面纱还远未揭开。

腐蚀or不腐蚀——是个问题 腐蚀对青铜器文物来说,不能笼统地说好还是坏。 文物上有些腐蚀被称为“青铜病”,轻则使腐蚀区域不断扩展,重则形成穿孔甚至毁掉整件器物(图15),对青铜文物器构成极大的危害。这种病由一种绿色粉状的锈蚀产物——碱式氯化铜[Cu2(OH)3Cl] 引起,潮湿的环境、溶解的氯离子以及氧化性气氛是主要病因。

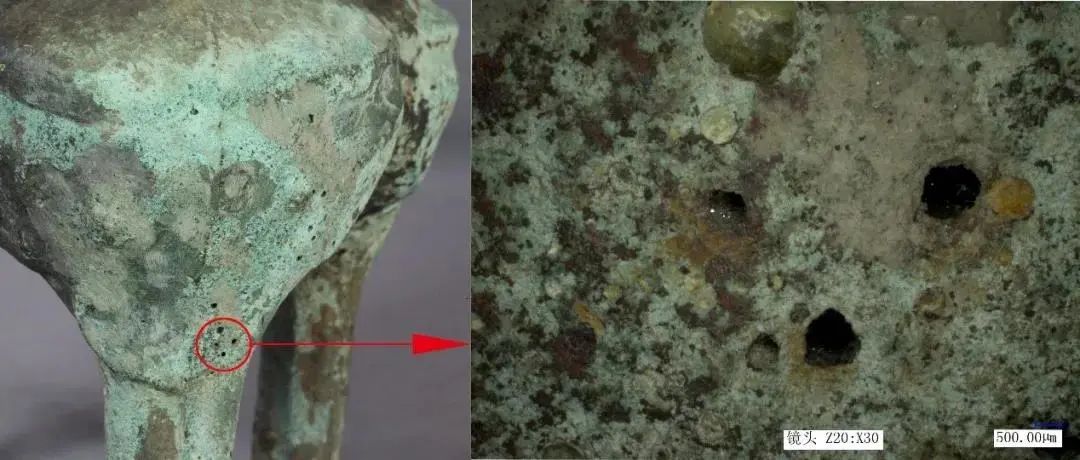

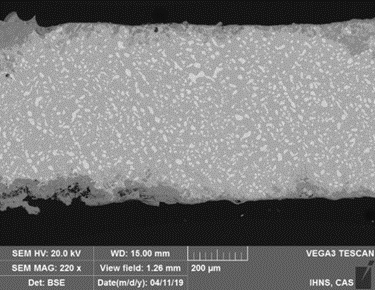

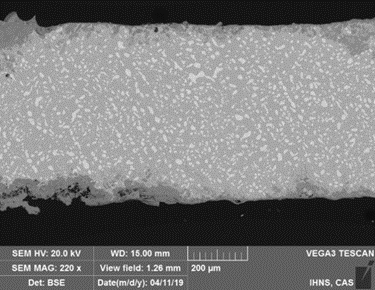

图15 患有青铜病的环(图片来源:《艺术品中的铜和青铜:腐蚀产物、颜料、保护》) 粉状锈更易吸潮,导致疾患扩大,让它表现出一定的“传染性”。治疗青铜病的方法大致有四种:物理清除或转化、化学清除或转化、缓蚀剂保护与控制存放环境。 另有一些腐蚀,在青铜器上形成了致密的屏障,能够降低腐蚀速率,相当于给文物穿上了防护衣。漆古就是如此。它不光是好看,还能保护内部的金属本体免遭进一步侵蚀。因此,拥有漆古层的文物才能在地下埋藏上千年而不腐。虎斑纹、菱形纹的形成机理也类似,同样能够起到抑制腐蚀、保护金属本体的作用。 至于越王勾践剑几乎不锈的解释,有人认为,此剑受漆木剑鞘保护,墓室中多中性积水而含氧甚少,所处环境与外界基本隔绝,这或许才是它历经两千余年而“不锈”的真正原因。 人为添加特殊的腐蚀产物,同样可以起到延缓腐蚀或仿旧的效果。方法也有不少,比如用化学试剂腐蚀器物表面,或将矿物颜料在表面烧熔、凝固,也可用电镀法镀上一层银灰色或黑色覆盖物。 “做锈”往往是文物贩子造假作坊里的最高机密,他们甚至拿掺杂化学试剂的金属粉末加上动物的大小便或化肥的土壤,涂抹到仿品表面,埋到土里一段时间再“出土”。这些手段都只能搞个似是而非的结果,与经数千年岁月缓慢形成的锈层有天壤之别。这也正是千年古锈的独特之处。 应该注意的是,锡和铅在青铜文物的锈蚀与保护中扮演了重要作用。可惜,我们仍然不知道其准确的原理与细致的过程。“漆古”、虎斑纹和菱形纹都跟锡元素有着直接关系,铅元素的影响则更加神秘。也许有人会问,古代的这些东西,除了放在博物馆或拍卖市场,没有多大的用处,值得我们下功夫去研究吗? 答案是肯定的。有材料学家对铅电缆埋藏在土壤环境中30年的情况做过研究,希望搞清楚铅及其合金的耐腐蚀性能与腐蚀产物。但对一个普通科研人员来说,持续数十年做一个实验,也许太久了。 何不直接用古代的材料呢?前几年,一艘几百年前的沉船被发现,引起了探测暗物质的粒子物理实验室的极大兴趣,船上的铅锭成了科学家过滤背景辐射的绝佳材料[8]。铅-210的半衰期只有22年多一点,几百年后基本都衰变为稳定的铅-206了。再加上海洋隔绝了宇宙线引起的辐射污染,毫不起眼的古代铅锭竟然成为现代科研青睐的低辐射材料。 背后的问题是,这些泡在海水中的铅是如何抵抗腐蚀的?如果将它们埋藏更久,比如上千年又会是什么结果呢? 最近,我们检测了一批距今约3千年的西周早期墓葬出土的金属薄片。一开始,大家以为这些厚度仅1mm左右的残片应该早就剩下锈渣土了(图16)。然而,测试的结果显示它们是纯锡或不同比例的锡铅合金铸造而成的,真令人大吃一惊。

图16 铅锡合金文物残片(图片来源:中科院自然科学史研究所综合实验室 张衍摄) 图16 铅锡合金文物残片(图片来源:中科院自然科学史研究所综合实验室 张衍摄) 用金相显微镜和电子显微镜观察薄片的截面,发现锈蚀层极薄,只有20~50μm,绝大部分金属未被腐蚀(图17)。去除表面灰黑色的氧化层后,银白色的金属光泽又见天日(图18)。它们纤薄,展性良好,莫氏硬度在1-3之间,材料性能基本如初,真是历久弥新。历经数千年而不朽的现象,真值得好好研究一番。

图17 合金残片截面SEM背散射图像(边缘深色区为锈层)(图片来源:中科院自然科学史研究所综合实验室)

图18 打磨表面后的锡铅合金残片(图片来源:中科院自然科学史研究所综合实验室 吴世磊摄) 千年锈色耐人寻,千年谜题待人解 青铜器拥有古雅的色调和精美的造型,以高超的技艺制成,这些是古人就知道的。在今天,我们更想破解隐含其中的科学之谜。 如何从闪亮的吉金过渡到斑斓的青铜?自然形成的漆古和人工制成的菱形纹、虎斑纹有何联系?“青铜病”到底如何防治?千年的薄片为何不朽?这些问题的答案,不仅能够满足我们追求真知的好奇心,同样也具有对现实的借鉴意义。 青铜腐蚀,其成分与形态逐渐从有序变为无序,这在大自然中是一个熵增加的过程。然而,五花八门的锈蚀现象说明,青铜文物通过不断地与外界环境交换物质和能量,能够产生自组织现象,形成新的、相对稳定的有序结构。耗散结构的视角,让我们对青铜合金的腐蚀现象有了更多的理解,也有了更多的期待。

|  |Archiver|手机版|举报中心|中博物鉴

( 蜀ICP备2021020942号-2 )

|Archiver|手机版|举报中心|中博物鉴

( 蜀ICP备2021020942号-2 )